中国艺术鉴赏网书画专刊 | 吴荣华:翰墨人生的三重奏

来源:中国艺术鉴赏网书画

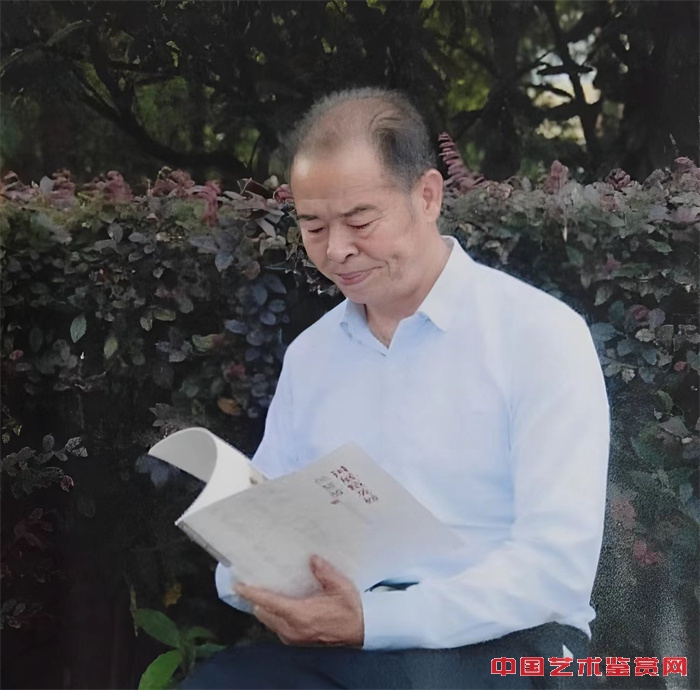

(文 / 魏开功)在荆楚大地的天门,这片孕育无数文人墨客的文化沃土上,当代书法家吴荣华宛如一颗璀璨星辰,闪耀在书法艺术的苍穹。他的人生,从军营战士到蜚声书坛的大家,从以煤灰代墨练字到作品在国内外展览中大放异彩,六十余载的岁月,书写了一段震撼人心的传奇艺术历程。

砥砺蜕变:从煤灰练字到书坛名家

吴荣华的书法之旅,始于贫寒家境,却凭借着坚韧不拔的毅力与执着追求,一步步走向辉煌。1956 年 2 月,他出生于天门市岳口镇东岳庙村的普通农家,自幼便对写字展现出超乎常人的热爱。初中时,其钢笔字便已出类拔萃,引得学校教导主任在各班传阅展示,这颗艺术的种子,在艰苦的环境中顽强地生根发芽。

1976 年 3 月,20 岁的吴荣华应征入伍,踏入武汉军区汽车八团,开启了人生的关键转折。军营生活的艰苦并未消磨他对书法的热情,反而让他更加珍惜每一分练习的时间。每日,他比战友们早起一小时,沉醉于笔墨之间,甚至在手腕上绑上两斤重的黄沙袋,以此锤炼腕力与刹纸之功。这般严苛的自律,为他日后精湛的笔法奠定了坚实根基。

彼时,经济的拮据并未成为他追求书法的阻碍。士兵每月仅 6 元津贴,他还需每年攒下 40 元接济贫困的家庭,购买墨汁等习字用品对他而言是奢望。然而,这位年轻战士凭借惊人的创造力,“搓煤灰当墨水练字”,这一佳话在部队中流传,成为他艺术人生中激励人心的经典故事。1979 年 10 月,武汉军区举办首次书法比赛,23 岁的吴荣华凭借深厚功底一举斩获二等奖。随后,《战斗报》报道了他刻苦学书的事迹,汽车八团更是举行“外学雷锋,内学吴荣华”的报告会,全团掀起向他学习的热潮。这不仅是对他书法的初步认可,更坚定了他在书法道路上深耕的决心。

1982 年退伍后,吴荣华成为岳口镇政府的小车司机。尽管生活条件有所改善,但他对书法的执着丝毫不减。他为书房取名“晨耕斋”,寓意每日晨起耕耘。每天清晨 5 点,他便准时起床,练习两小时书法后再去上班。作为司机,工作忙碌且时间不固定,可他总能见缝插针地练习,将笔、墨、纸、帖置于车上,利用等候领导的间隙,随时随地挥毫泼墨,这一坚持便是二十多年。这种化零为整的坚持精神,让他在平凡岗位上积累了非凡的艺术功力。

20世纪80年代,宣纸对于身为小车司机的吴荣华来说,依旧是奢侈品。同事们被他的勤学苦练所感动,自发收集旧报纸供他练字。在这些泛黄的报纸上,吴荣华开启了对传统经典的系统性临摹,从柳公权的《玄秘塔》、颜真卿的《勤礼碑》《自书告身》,到北碑《郑文公碑》《嵩高灵庙碑》,再到王羲之的小楷《乐毅论》《黄庭经》等。这种专精与广博相结合的学术路径,为他日后形成独特个人风格奠定了坚实基础。

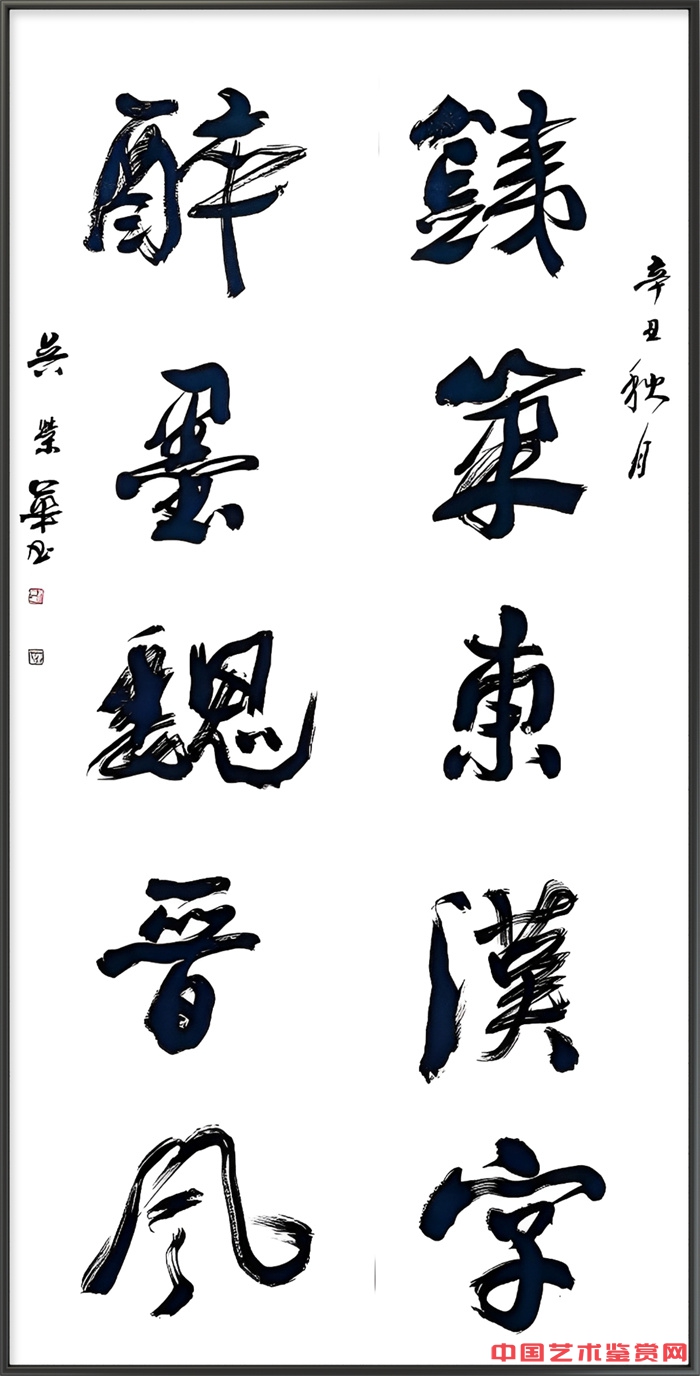

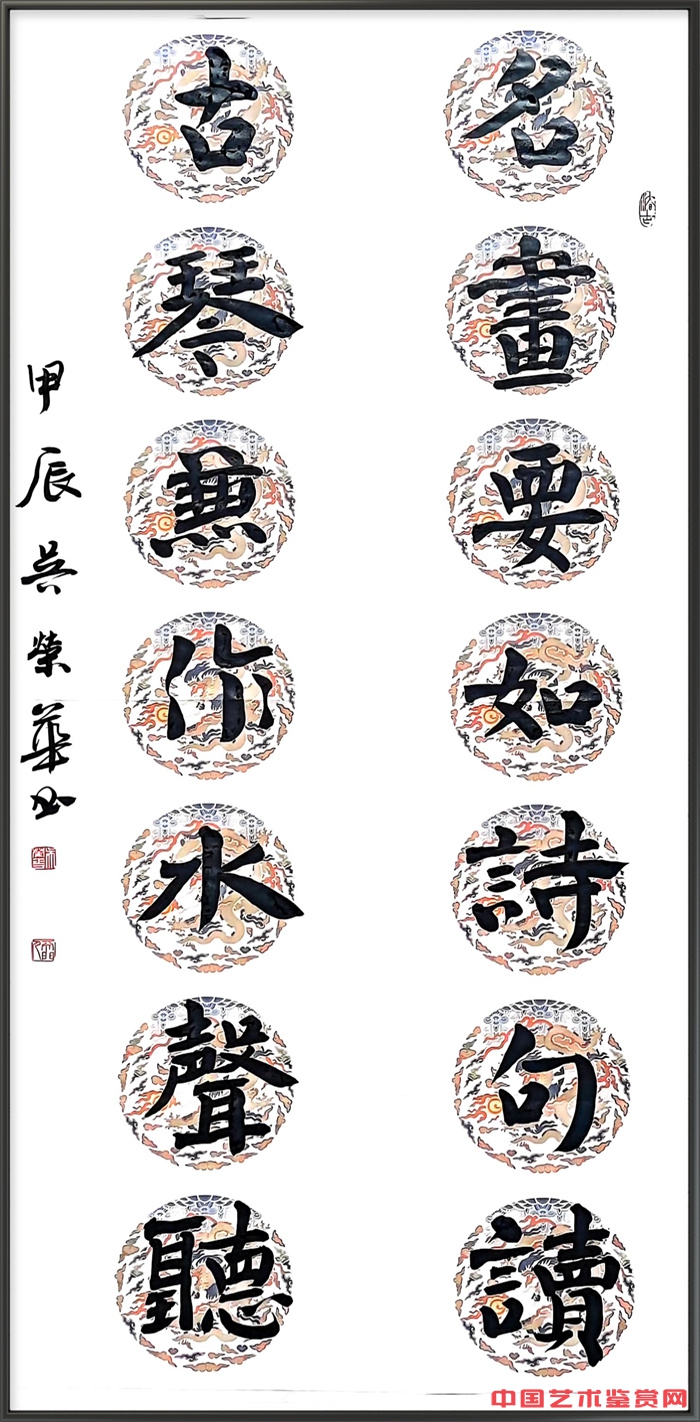

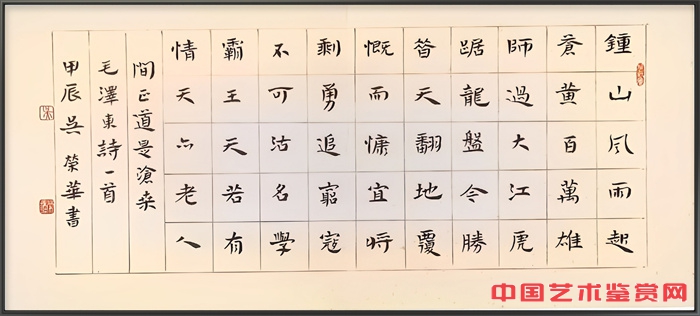

进入新世纪,吴荣华的艺术追求愈发明确,他将目光聚焦于钟繇小楷的研究,潜心苦练《宣示表》《贺捷表》《荐季直表》等经典之作。钟繇,被尊为“楷书鼻祖”,其作品高古纯朴、超妙入神,吴荣华认定这便是自己艺术追求的方向。他不满足于简单的形似,更力求形神兼备,为此广泛涉猎钟繇《宣示表》、王羲之《乐毅论》及北魏《郑文公碑》等,力求“丰其筋,健其骨,增其势,蕴其神”。这种“取法乎上”的学习策略,让他的小楷在湖北书坛独树一帜,呈现出典雅活脱、简远空灵的独特风貌。

功夫不负有心人,吴荣华的书法艺术逐渐在业内崭露头角。自 2003 年起,他的作品几乎每年都入选中国书协、湖北省书协举办的各类展览,如全国第四届正书展、纪念红军长征胜利七十周年全国书法展、纪念傅山诞辰四百周年书法展等。2013 年,他创作的包含五篇古文共三千字的蝇头小楷作品,在“沈延毅奖”全国书法展上收获好评。他的作品还多次亮相中日、中韩、中新国际交流展,有40 幅作品被国家邮政局制成邮票发行,并被湖北省美术馆、西安美术馆等专业机构收藏。

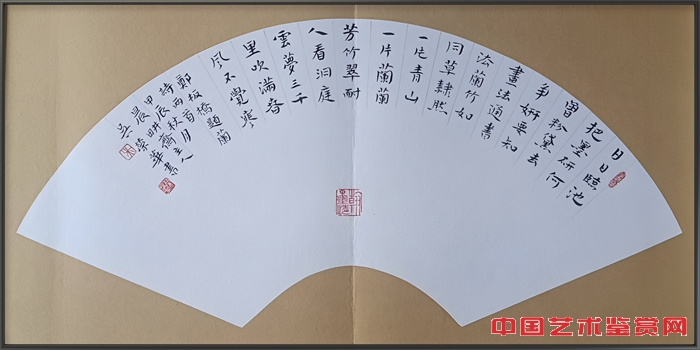

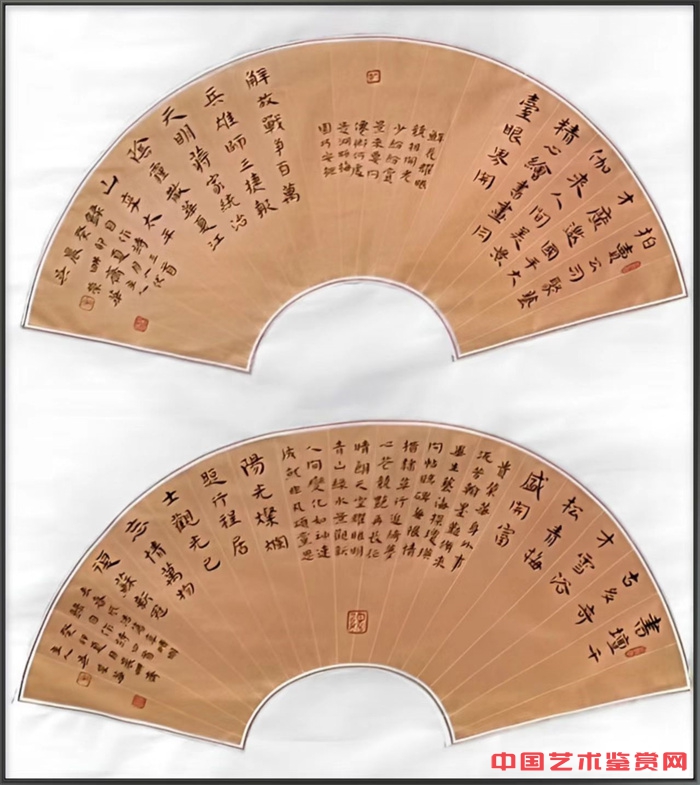

2017 年 12 月,吴荣华在武汉卓尔美术馆举办个人书法展,展出 50 幅形式多样的作品,涵盖小品、横幅、扇面、对联、条幅、四条屏、中堂等,以小楷为主,博采众长,自出新意。湖北省书协荣誉主席金伯兴对其作品给予高度评价,称有“三个拉开”:“与古人拉开距离,师古不泥古,自出新意;与当代人拉开距离,风格与面貌与众不同,独创一格;与自己拉开距离,作品与作品之间尽量求变,求新求异”。这一评价精准概括了吴荣华书法艺术的创新特质——既尊重传统,又不囿于传统;既保持个性,又不断突破自我。从以煤灰练字的青涩战士,到享誉书坛的艺术家,吴荣华用半个世纪的坚持,深刻诠释了“书山有路勤为径”的真谛。他的经历昭示世人,艺术的高度与起点的贫富无关,而在于追求过程中那份始终不渝的初心与坚持不懈的努力。正如他在部队时所写的励志诗:“书坛灵秀汇贤才,霜柏梅魂雅韵裁。身外浮名皆似梦,清芬千载腕间来。”这首诗不仅是他的人生信条,更是所有艺术追求者的精神灯塔。

德艺双馨:艺术奉献与社会担当

吴荣华的艺术成就,不仅体现在其精湛的笔墨技艺上,更彰显于他对社会的无私奉献之中。作为从基层成长起来的艺术家,他始终怀揣着朴素的人民情怀,将书法艺术从个人修养的天地拓展至服务社会的广阔领域,用实际行动生动诠释着“德艺双馨”的深刻内涵。这种精神特质,使他不仅仅是一位技艺超群的书法家,更成为文化传承与社会建设的积极推动者。

义务教学,是吴荣华艺术奉献的直接体现。退休后的他,并未选择安逸闲适的生活,而是将大量精力投入到书法教育事业中,义务指导岳口书画苑的书法爱好者。岳口书画园由部分退休干部、岳口高中与初中老师以及天门部分年轻书法爱好者组成。在每次点评书友们的作品时,他总是通过结体与用笔进行现场演示,让书友们在实践中得到认识与提高。吴荣华作为指导老师,不仅“诲人不倦”,而且始终保持谦逊平和的态度,从不以名家自居。他言辞幽默风趣,常以通俗形象的比喻启发众人,从不进行直接严厉的批评,还总是强调“我们之间是平等的,互相学习”。这种平等谦和的教学态度,与他在艺术上的高深造诣形成鲜明对比,充分展现出一位真正艺术家的高尚品格。

吴荣华的书法教育,并非局限于技法的传授,更注重艺术精神的传承。在每一次的书法沙龙活动中,作为老师,我起到了带头作用。每次活动都用高档宣纸进行一临一创创作作品,力求作品形式与章法的变化,使书友们提高审美眼光,感受到高端作品就是别出心裁,与众不同。只因他坚信“高质量的纸更能彰显书法的美和功力,有助于学生更清晰地感悟学习”。岳口书画园的活动场所——茶缘,由企业家周力免费提供。在这里,吴荣华与志同道合的朋友们沉浸于“横竖撇捺折弯钩的书林”,共同构建了一个纯粹而温暖的艺术共同体。

吴荣华的社会担当,还体现在对传统文化的坚守与弘扬上。在当今物欲横流的时代背景下,他毅然选择从事无名无利的国粹传教工作,并将其作为退休生活的主要内容。这一选择本身便具有深远的文化意义。诚如见证者所言:“人活着的质量,有一部分人把精神放在重中之重,特别是在物欲横流的特殊时代,就尤显可贵。或许他们追求一辈子,不能留下一丝墨迹传与后世,可以肯定,到那时,他们的灵魂都在说:‘我无悔’!”吴荣华对书法艺术的执着追求与无私奉献,正是对这种精神价值的最佳诠释。

在书法界,吴荣华以其谦逊的品格赢得了广泛的尊重。尽管身为中国书法家协会会员、湖北省书协楷书专业委员会委员、天门市书协副主席,他却始终保持低调行事的作风。2017 年武汉个人书法展上,面对金伯兴等书法界前辈的高度赞誉,他展现出难能可贵的清醒与谦逊。这种谦逊的态度,与他在书法艺术上不断“与自己拉开距离”的追求相得益彰,共同塑造了一个完整而令人敬仰的艺术家形象。

吴荣华对艺术本质有着深刻的理解,他认为“书法是艺术,也是哲学”,并强调“研习书法没有捷径可走,如果说有,那就是‘学海无涯苦作舟’”。这种将艺术提升至哲学高度的认知,使他的书法创作超越了单纯的技巧层面,进入到精神表达的崇高境界。在他看来,人生除了物质生活的追求,更重要的是精神层面的富足,这种追求既是个人修养的提升,也是对社会的积极回馈。吴荣华的德艺双馨情怀,让人不禁联想到清代张式所言:“读书以养性,书画以养心。”他将书法艺术从个人修养延伸至社会服务,实现了艺术价值与社会价值的完美统一。在吴荣华身上,我们看到了中国传统文人精神品格在当代的生动再现——既有“修身齐家”的内在修养,又有“兼济天下”的社会担当,这种完整的人格塑造,或许比他的书法作品本身更具启示意义。

厚积薄发:文化底蕴与艺术境界的升华

书法,作为中国传统艺术的瑰宝,绝非单纯的笔墨技巧展现,而是文化修养与精神境界的外在彰显。吴荣华深知此理,在长达数十年的艺术实践征程中,始终秉持“书外求书”的治学理念,通过经典研读、诗词创作和哲学思考等多元方式,不断丰厚自身的文化底蕴,最终实现了从“书匠”到“书家”的华丽转身。这种对综合文化素养的高度重视,让他的书法作品在形式美感之外,更蕴含着深厚的精神内涵。

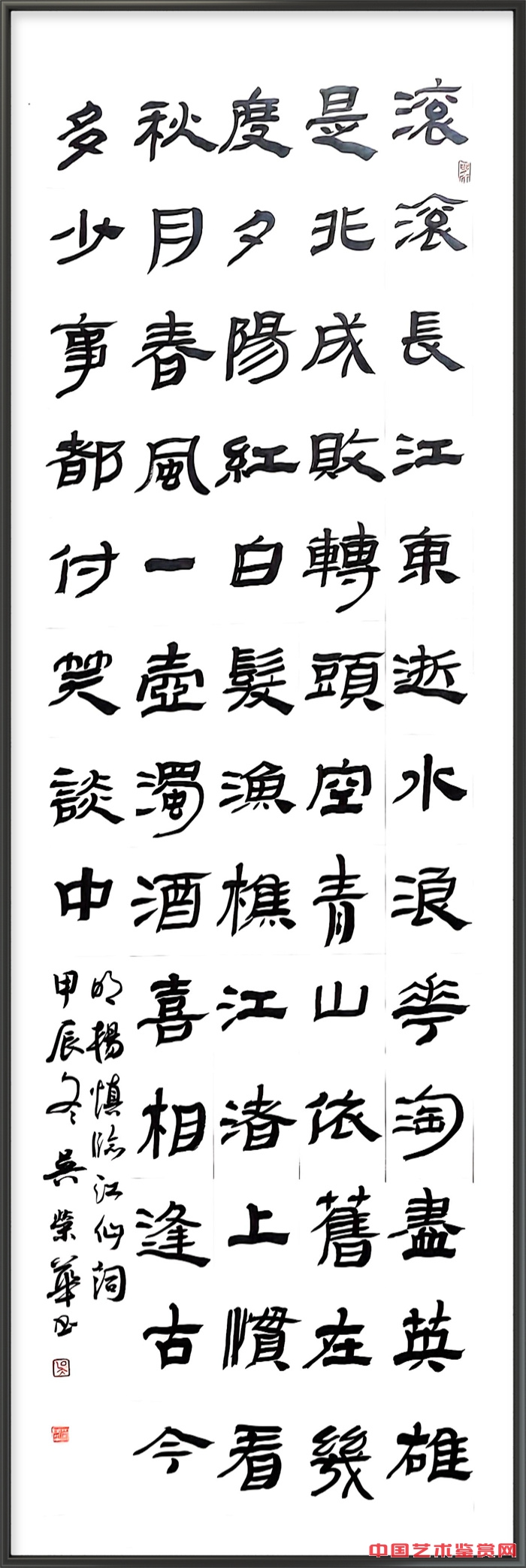

经典研读,构成了吴荣华文化修养的基石。早在部队时期,他便为自己制定了“诗学李杜,书法颜柳”的学书规划,将诗歌与书法并列为重点修习内容。转业到地方工作后,尽管生活琐事繁多,但他依旧坚持对四书五经、陆羽《茶经》、唐诗宋词等传统经典进行反复研读,“学而时习之”。这种系统性的经典学习,不仅充实了他的知识储备,更培养了他对传统文化的深刻领悟。清人张式曾说:“不读书而臻绝品者,未之见也。”吴荣华的书法实践恰恰印证了这一观点——正是深厚的文化积淀,赋予了他的小楷“既古朴典雅,又空灵简远”的独特气质,使其在技法精湛的基础上,更增添了一份浓郁的文人气韵。

诗文创作,是吴荣华文化修养的创造性呈现。常年沉浸于书法挥洒与经典诵读,让他不仅精于书写,还擅长吟诗赋词,实现了从艺术实践者到文化创造者的身份转变。参观金伯兴书法展后,他有感而发赋诗一首:“先生道法辟蹊径,笔墨辛勤夜未停。老辣稚拙藏雅致,书坛独步矗豪英。”观看吴中华书法展览后,他又写道:“中华行草叹苍茫,健笔数行溢墨香。化境随心抒性灵,法书惊世美名扬。”这些诗作,不仅体现了他对书法艺术的深刻见解,也展示了他较扎实的诗词功底。尤为难得的是,吴荣华善于将艺术感悟融入日常生活点滴。看到岳口书法沙龙同道们相互学习、共同进步的场景,他欣然点赞:“沙龙岳口聚群英,立志书学善用功。艺术修心拼命练,相携奋进向高峰。”这些即兴创作的诗词,既是对艺术活动的生动记录,更是他文思才情的自然流淌。

吴荣华对哲学思想的吸收与运用,将其艺术境界提升到了一个新的高度。他坚持“用哲学思维审读书法艺术”,将书法创作从单纯的技术层面升华至思想深度。在谈及自身书法实践时,他总结出四条原则:“学习书法艺术一是要取法乎上,从源头学起;二是学习古人书法艺术经典,取其精华,去其糟粕;三是不断总结、思索、提炼,凡事要问一个为什么?四是不能只学一家,要兼收并蓄,博采众长,采得百花酿佳蜜。”这种深度思考的能力,使他在书法学习过程中避免了盲目模仿,明确了清晰的方向与科学的方法论。他尤为强调“内敛”的艺术精神,在 2013 年“沈延毅奖”全国书法展上,评委对其作品的评价便是“内敛是其精神”。这种艺术追求,与传统文化中“含蓄蕴藉”的审美理想一脉相承,充分反映了吴荣华对书法本质的精准把握。

吴荣华的文化修养,还体现在他对书法理论的深入钻研上。他深知,一位优秀的书法家,不仅要有娴熟的书法技艺,还需学习理论知识,深谙书法艺术的源流。为此,他广泛涉猎古今书论,尤其重视上海已故书家顾炎培的观点:“要写好小楷,不写隶书,小楷不古。要写好小楷,不写行草,小楷不活。”这一理论指导,让他确立了“以楷书为主,隶书和行草为辅”的学习路径。通过研习隶书《石门颂》,为小楷增添古朴气质;通过临摹王羲之《圣教序》、颜真卿《争座位帖》、米芾《蜀素帖》等行草经典,赋予小楷灵动韵味。这种理论指导实践的学习方法,避免了盲目摸索,极大地提高了他艺术成长的效率。

吴荣华对“专攻”与“博学”关系的思考,充分体现了他开阔的文化视野。他认为:“只要是古代经典法帖,适合自己的认知和审美,你就按照自己的想法努力去做。”他将“专攻”与“博学”视为书法艺术的双翼,在长达六十年的艺术实践中,形成了独特的理念:专攻筑基,博学养气,动态平衡,守正出新。其诗云:“砚田深耕三十秋,遍访诸家始自由。莫道专博难两全,墨海无涯共沉浮。”这既是他的艺术方法论,更是其文化生命观的诗意表达。吴荣华通过不断丰富自身文化底蕴,实现了书法艺术境界的持续升华。

【艺术家简介】吴荣华,1956年出生,湖北省天门市人。中共党员。中国书法家协会会员。湖北省书协楷书专业委员会委员。天门市书协顾问。书法作品入展湖北省第五届,六届,七届书法展。美丽湖北书法作品入展。湖北省书协举办四一二法制宣传日书法作品获得一等奖。湖北书法晋京展,作品在中国美术馆展出。中国书法家协会举办纪念邓小平诞辰一百周年书法作品入展,中国书协举办正体书法大赛作品入展。中国书协举办纪念红军长征胜利七十周年书法作品入展。中国书协举办纪念傅山诞辰四百周年书法大赛作品入展。中国书协举办纪念沈延毅奖书法作品入展。上海《书法》杂志举办全国中青年百强榜书法作品获优秀奖。武汉市举办长江杯国际书法大赛作品获优秀奖。并被收藏。书法作品被湖北省美术馆,西安美术馆等国家专业机构收藏。2017年在武汉卓尔美术馆成功举办个人书法展。并出版吴荣华书法作品集。2020年为安徽省合肥市南艳湖公园四个景点题写匾额。四十幅书法作品被国家邮政总局制成邮票在全国发行。书法作品参加中日联展,中韩联展,中新联展,书法作品被《湖北日报》《书法报》《书法导报》《中国书画报》《青少年书法报》《中国艺术鉴赏网》等推介。

中国艺术鉴赏网全国融媒体平台信息:

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬